こんにちは、育伸開発です。

今回は月の見え方について授業をしていきます。

学校の教科書というものは先生の説明が付け足されてわかるようにできています。私も教科書読むだけではさっぱりわからなかったものです。ですから、このサイトでは立体的な図も使ってなるべくわかりやすく丁寧に解説を付けました。

理解した後は練習問題(ダウンロードプリント)を解いて慣れていきましょう。そうすることで月の満ち欠けと方角がわかる4つのステップを踏むことになり、理解が深まります。そして基本をしっかり押さえることになるよう授業を組み立てました。

教科書を見て勉強してもわからなかった方、是非こちらのサイトで勉強をして得意内容にしてください。ファイトです!

目次

月の見え方を理解する上でのポイントと4つのステップ

授業の進め方は大まかに以下の通りです。

- 方角と前後左右がどちらになるのかを把握する

- 真上から見下ろした図を見て、地球から水平方向に月を見たらどのように見えるか把握する

- 基本となる5つの月の形と名前を覚える

- 問題を解き慣れることで暗記に頼らず判断出来るようにする

そして月の見え方を判断するには以下の4つの手順を踏みます。

- 影を黒く塗る

- 地球から見て手前と奥を分ける線を引く

- 手前のうちどこが明るく光っていてどこが影になって暗いかを判断する

- 円の中で光っているところを囲って、見える月の形を描く

この4ステップになります。

ある程度覚えなければいけないことがありますが、図から判断すれば解ける問題が多い単元です。問題形式によって太陽光がどこから来るのか方位が変わり、単純に暗記すると対応できなくなりやすいです。最終的には暗記は最小限、慣れてるので判断して問題を解ける(=必要以上に覚える必要がない)状態を目指しましょう。

では模擬授業を始めます。

方位と時間帯など復習

先生:気を付け、礼。お願いします!今日の授業は月の満ち欠けについて扱っていくよ。この時のポイントなんだけど、まずは方角や自転の向きと時間帯がどうなるのかを把握することが必要なんだ。だから星座のところでやった内容の復習からやるよ。

先生:私たちのいる日本は北半球に位置しているわけだけど、そこから北極点を向いたらその方角は何になるんだった?

生徒:北

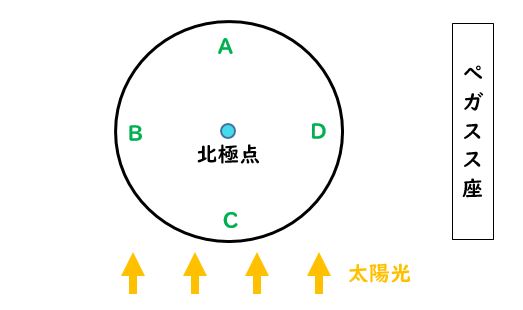

先生:そのとおり。つまり北(北極点のある方向)が方角を決める時の基準になるんだったね。では以下の図のように北が下向きになっていることがわかった場合、残りの方位は何になる?頭の中で東西南北を入れてみて。

先生:では左・上・右の順で答えを言って。

生徒:東、南、西

先生:正解!以下の図のようになるね。北を向いて右手側にある方向が東だ。

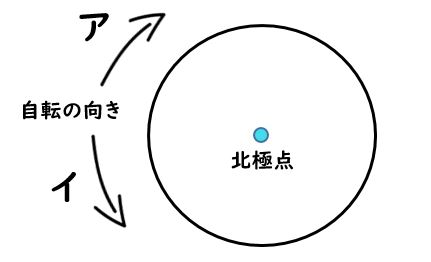

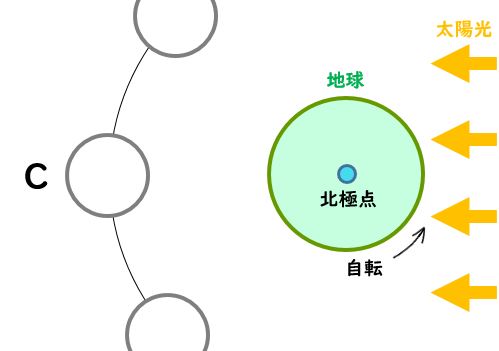

先生:次に地球の自転の向きだ。以下の北極点を真下に見下ろしている図を見てね。自転の向きはア・イのうちどっちだった?

生徒:イ

先生:いいね、そのとおり。地球は以下のように自転しているから…

先生:それを北極点を見下ろすように見ると以下のように、反時計回りになるんだったね。

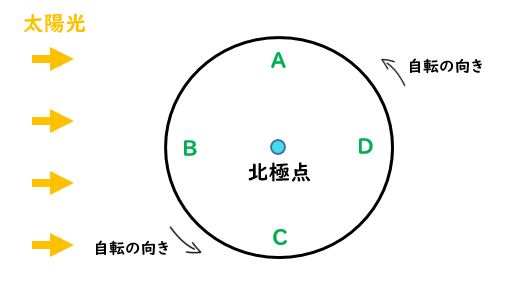

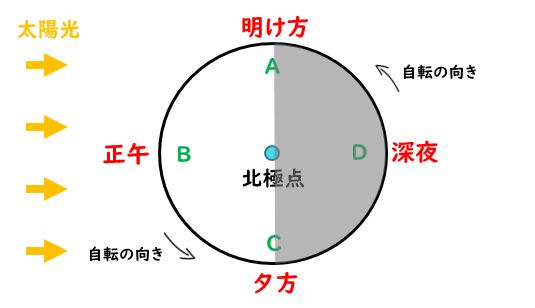

先生:次に時間帯について復習しよう。以下の図の時、AからDまでのそれぞれの時間帯は深夜・明け方・正午・夕方のどれかになるんだった。それぞれどれになる?

先生:ではA、B、C、Dの順番に言ってみて。

生徒:明け方、正午、夕方、深夜

先生:いいね、正解!太陽光の当たる面と当たらない面を考えるんだった。

先生:暗い所の中心地であるDが深夜、暗い所から明るいところに変わるAが明け方、明るいところの中心地のBが正午、明るい所から暗い所に変わるCが夕方になるんだった。

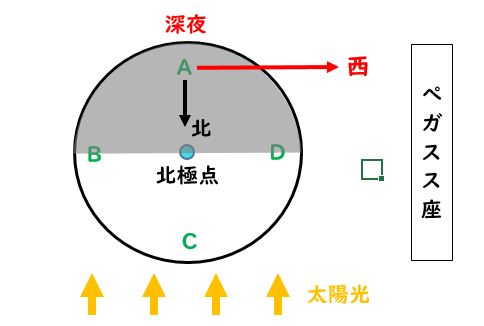

先生:では時間帯と方角を組み合わせて質問するよ。下の図で、深夜にペガスス座はどちらの方角にある?

生徒:西

先生:素晴らしい、正解!

先生:図のようにAが深夜だとわかるからそこから北極点を見た方向は北になる。北を向いて左手方向にペガスス座があるから西となる。ここまでが復習内容だよ。大丈夫だったかな?

ここまでの内容があやふやだったりよくわからなかった場合は以下の授業をご確認下さい。前半部分で方位と時間帯について詳しい解説授業を行っています。

【中3理科・天体指導案】時間帯と星座の方角がわかるようになるトレーニング授業

月の満ち欠けについて目標

先生:そうしたら本題に入ろう。月の満ち欠けについては以下のような図がよく出てくるんだ。それについて例題を紹介するけど、それを解けるようにしていくのが目標になるよ。ちなみに以下の問題はまだ解かないでね。

(1)Aの位置の月はどう見えますか。また、その月の名前は何ですか。

(2)満月は夕方どちらの方角に見えますか。

(3)ある日の明け方南中する月を見ました。それはAからFのうちどれですか。

(4)深夜西に沈む月はAからFのうちどれですか。

(5)1日中観測しても見えない月があります。それはAからFのうちどれですか。

先生:以上の問題を解けるようにしていこう。今はまだわからないから、これから授業を進めていってわかるようにしていくよ。そのために、まず月が持っている特徴とどのように満ち欠けしていくかを押さえよう。

基本知識と月の見え方と名前

先生:基本知識として覚えて欲しいことを言うよ。月は東から昇って南中して西へ沈んでいく。太陽と同じで日周運動をするんだ。そして形は球形で、太陽の光を反射して光っているよ。別の言い方をすると、月自体は光を出していないので、太陽の光が当たっていないところを見ても見えないんだ。そうしたら空欄を以下に作るから、埋めて言ってみて。

先生:正しく言えたかな。答えだけ順番に言ってみて。

生徒:東、南中、西、球、太陽、反射

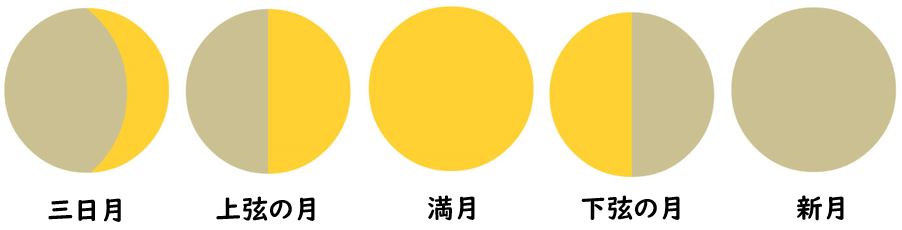

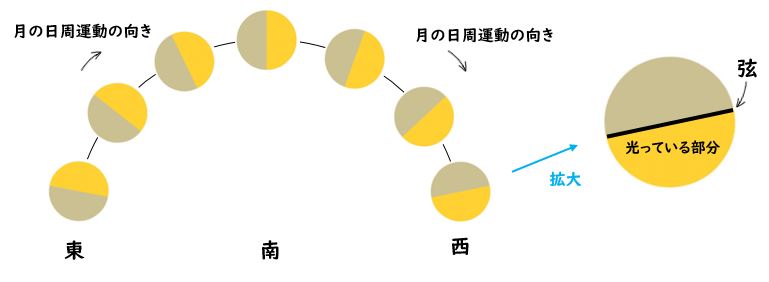

先生:いいね、よく出来ました。そんな月なんだけど、実際に南中している様子を毎日眺めていくと大体1か月で満ち欠けを繰り返していくんだ(満ち欠けの周期はおよそ29.5日です)。約1か月間を縮めて南中した月の変化を一気に見ると以下のように満ち欠けしていくよ。

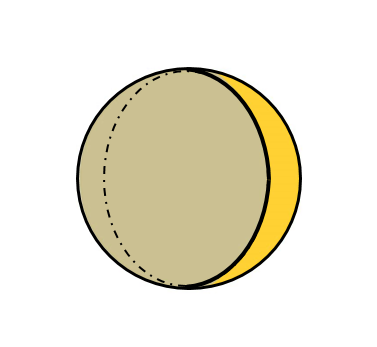

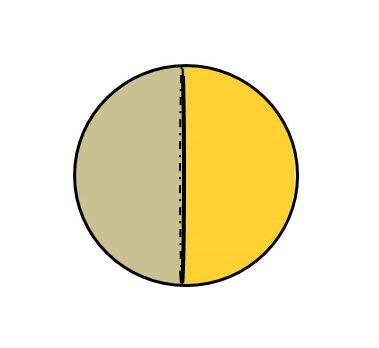

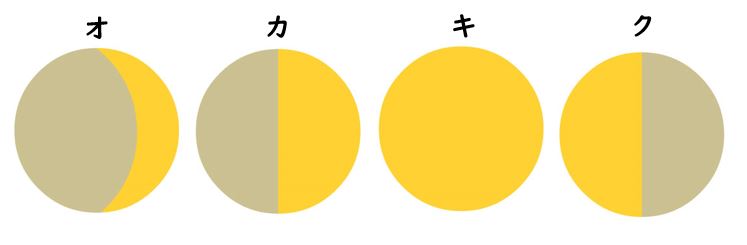

先生:ちなみに黄色い部分が太陽の光を反射して見える部分で、灰色の部分は光が当たっていないので欠けている部分だ(灰色の部分は見えない)。そして、それぞれの月に名前が付いているのだけど、テストに出るものは覚える必要がある。紹介するから覚えてね。

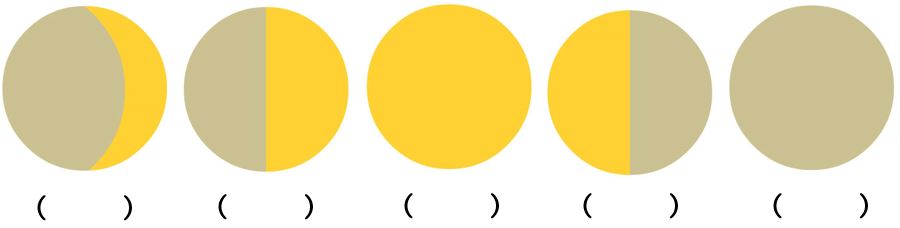

先生:覚えたかな?ちなみに一番右の新月だけど、光っている部分が全くないんだ。だから実際には見えないからね。そうしたら以下の空欄問題を埋めてみて。

先生:では聞いてみよう。左から答えを言ってみて。

生徒:三日月、上弦(じょうげん)の月、満月、下弦(かげん)の月、新月(しんげつ)

先生:ナイス、全部正解!

月の軌道(日周運動)

先生:上弦の月と下弦の月だけど、ごちゃごちゃになりやすいので覚え方を紹介しよう。南中した時に右半分が光っている半月を上弦の月と言うのだけど、「右辺」という数学の言葉の右(う)を思い出そう。だから「上右弦(じょうげん)の月」は右半分が光っていると名前を変えて覚えると忘れにくいよ。下弦の月の「下」だけど「下がる」とも読むよね。それは左辺の左(さ)と同じ読み方だ。だから左半分が光る月を「下弦の月=左弦の月」と覚えよう。

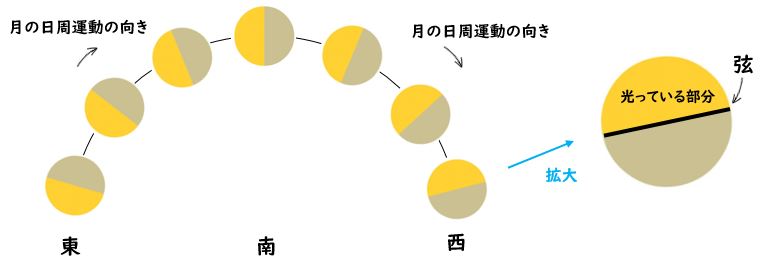

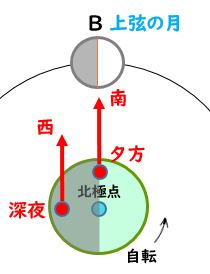

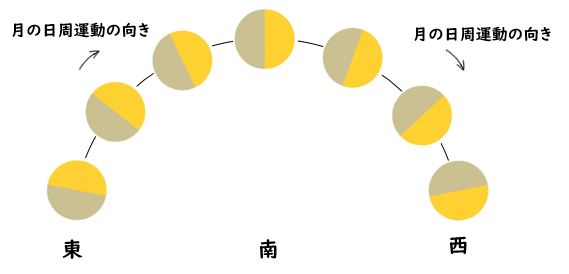

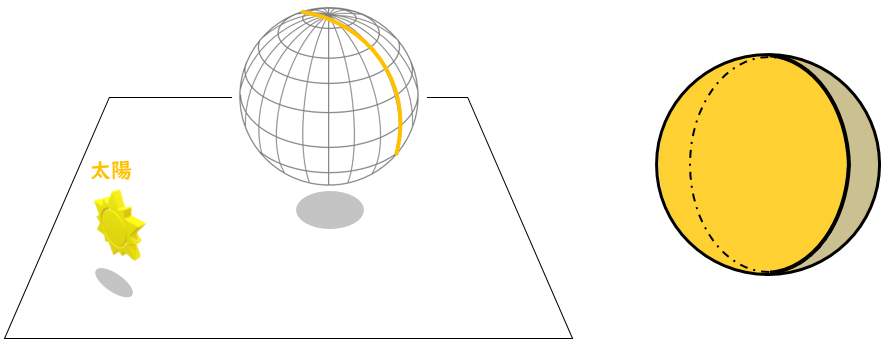

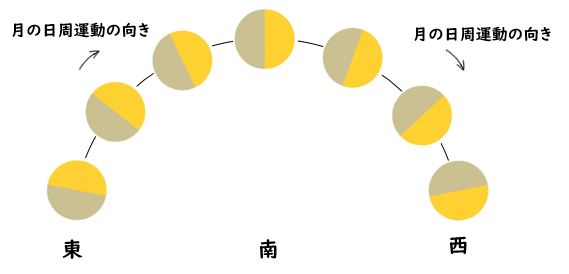

先生:実際に上弦の月は日周運動しているので、以下の図のように動くよ。

先生:このように動いて最後は西の空に沈んで消えていくよ。そして上弦の月という名前だけど、弦が上にある月となっているね。これは西の空に沈みかかっている時に当てはまるんだ。光っている部分の上に弦があるよね。ということで上弦の月だ。東の空にあったり南中している時なんかは弦は上にないから気をつけよう。

先生:このように動いて最後は西の空に沈んで消えていくよ。そして上弦の月という名前だけど、弦が上にある月となっているね。これは西の空に沈みかかっている時に当てはまるんだ。光っている部分の上に弦があるよね。ということで上弦の月だ。東の空にあったり南中している時なんかは弦は上にないから気をつけよう。

先生:ここで1つ暗記事項を紹介しよう。それは「上弦の月はシンデレラ、深夜0:00に西に沈んで消える」というものだ。シンデレラ姫のお話は知っているかな?あのお話でシンデレラは魔法をかけられているのだけど、日付が替わる深夜に魔法が解けてしまうよね。だから魔法が解けるまえにお城から出ていって王子様のところから去って消えるんだったね。それをイメージしておこう。テストで役立つ時が来る可能性あるよ。

先生:次に行こう。下弦の月の日周運動は以下の図のようになるよ。あくまで西に沈む時に弦が光っている部分より下にあって名前と一致した状態になるからね。実は南中するころには明け方になって明るくなるから、西の空に沈む正午に下弦の月が見えることはまず無いんだけどね。まぁ、これはあまり気にしなくていいよ。

先生:単純に南中した時に「上弦の月=上右弦の月(右半分が光る半月)」、「下弦の月=左弦の月(左半分が光る半月)」と覚えておくことが大切だ。

月の見え方を判断する

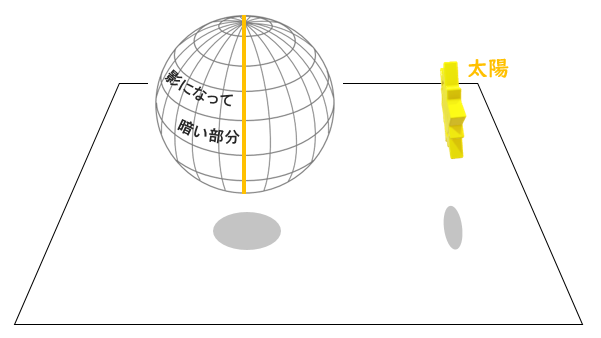

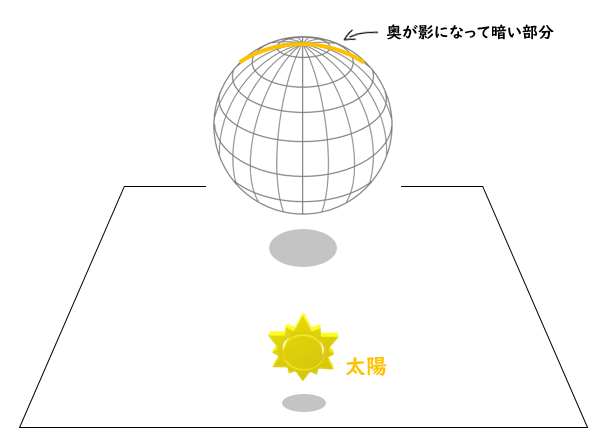

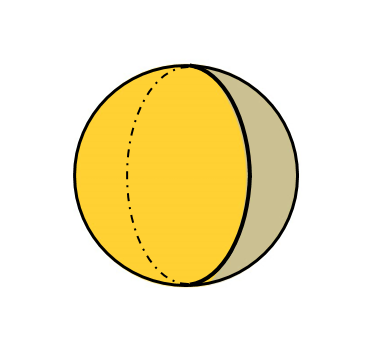

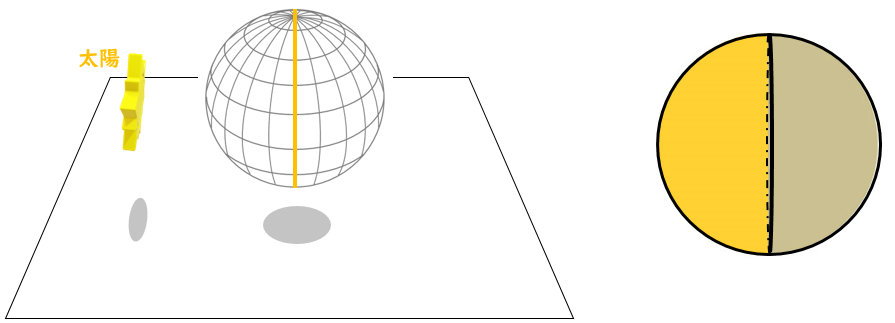

先生:ではここからは月がどの位置にあるとどのような形に見えるのかを説明していこう。さっきやったとおり、月は球形をしているんだ。だから本当は以下のように月を見ているんだよ。月を固定すると、あたかも太陽がその周りを回っているようになる。

先生:上の図のように、太陽が月を照らすのは球のうちの半分、すなわち半球部分だ。その部分が黄色くなっているよ。逆に太陽の反対側にある半球部分には光が当たらず暗くなる。その部分を灰色の半球で表してある。実際に夜空の月を見ても暗い部分は見えないよ。

先生:これを地球から見た月は以下のように満ち欠けすることを確認しておいてね。実際の月を見ると奥行きとか立体感は全く感じないから、薄っぺらい円の形の中で月が満ち欠けをしているように見えるんだ。

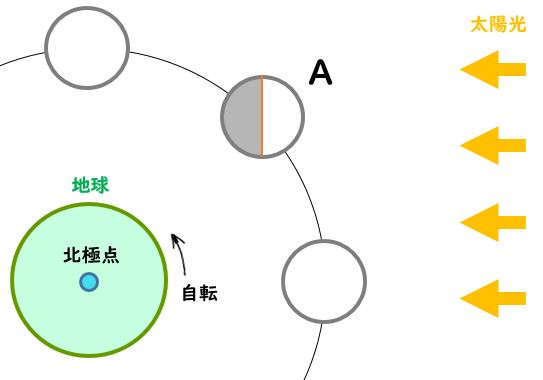

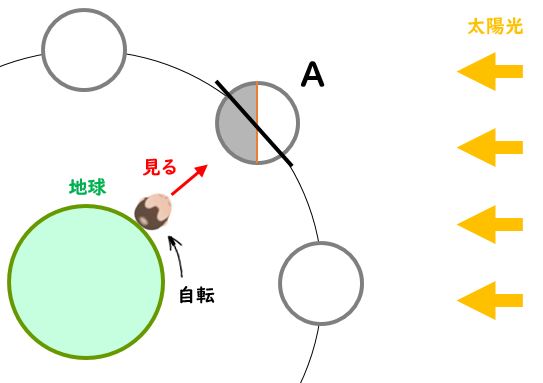

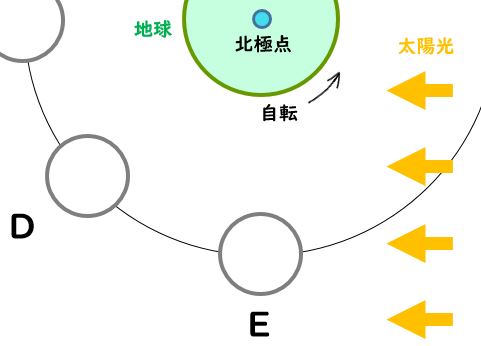

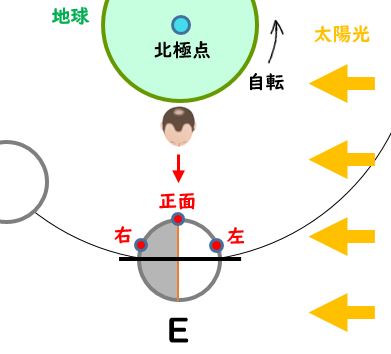

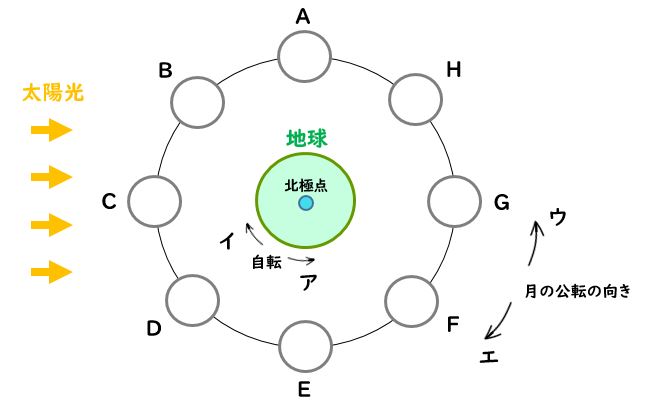

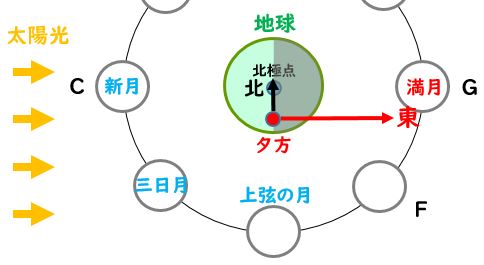

先生:ではどの位置関係にある時、月がどのような形になって見えるか具体的に見ていこう。以下の図を見て。さっき出したのと同じで、地球の周りを月が公転している様子を表したものだ。ちなみに月の公転する向きだけど、地球の自転する向きと同じだ。そして今、太陽が図の右側にあって、そこから光を出しているとしているからね。

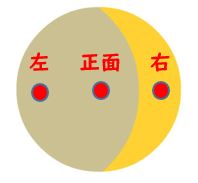

先生:まず月の位置がAの場合を見ていこう。結論から言うとこの位置では三日月となる。みんな三日月が南中しているところをイメージしてみて。そこで聞くけど、三日月って左・正面・右のうちどこが光っているものだっけ?

生徒:右

先生:正解。以下のように右端の部分だけが光っていて、正面と左の部分には太陽の光が当たっていないので地球からは見えない状態なんだ。

A:三日月

先生:Aの位置に月が有る時、本当にそのような状態になっているのか見ていこう。この時に行う手順が4つあるよ。

- 影を黒く塗る

- 地球から見て手前と奥を分ける線を引く

- 手前のうちどこが明るく光っていてどこが影になって暗いかを判断する

- 円の中で光っているところを囲って、見える月の形を描く

先生:この手順通りにやっていこう。まず、太陽の光が当たっている面とは反対側の部分を黒く塗ろう。拡大して見ると以下の通りになるね。白い部分が太陽光が当たって明るいところで、灰色部分は影になって暗い部分だ。

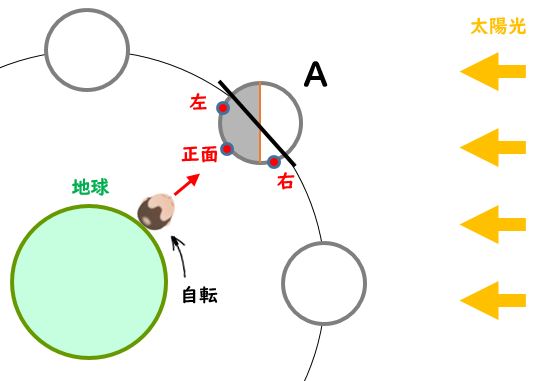

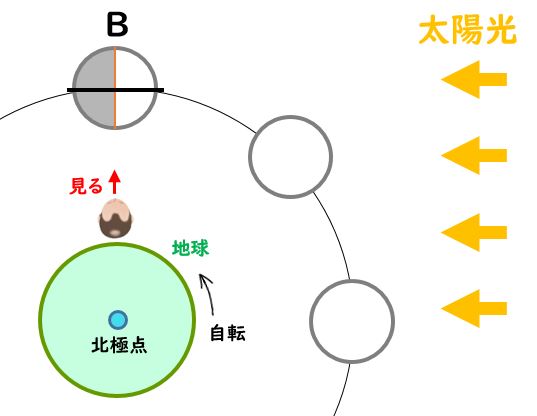

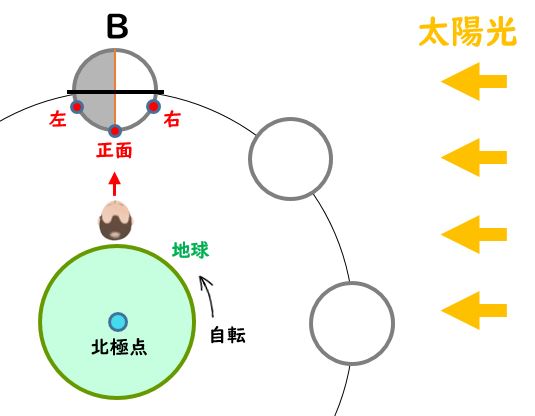

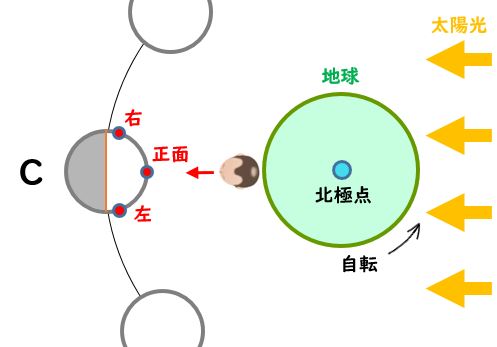

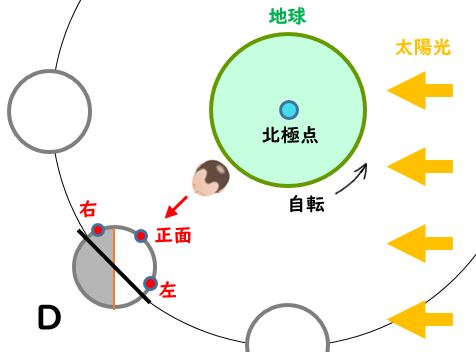

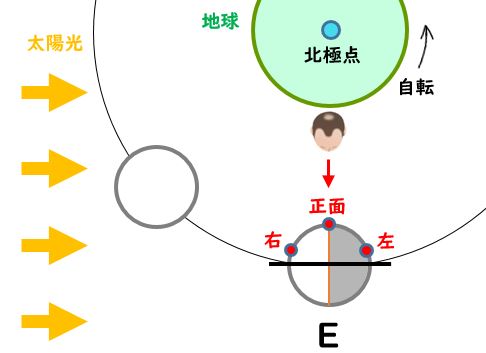

先生:手順2、地球から見て手前と奥を分ける線を引こう。そうすると以下の通りになる。太い黒線が手前と奥を分ける線だよ。

先生:手順3、手前のうちどこが明るく光っていてどこが影になって暗いかを判断しよう。判断する場所は、地球から見て左・正面・右だよ。ちなみにどこだけ明るい?

生徒:右

先生:いいね、正解!以下の図のように、白い部分が太陽光が当たって光る部分だけど、地球から見ると右部分だけだね。

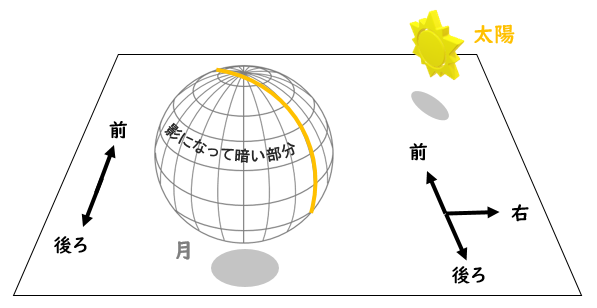

先生:ということでその状態を立体的に見ると以下の図になるよ。球形のものが月だ。少し上から見下ろしているのだけど太陽は右の前から照っているね。そうすると地球から月を見たら、月の右端部分だけが明るく見えることがわかる。ちなみに月の表面にある黄色い曲線が太陽光が当たっている部分と影になって暗くなる部分の境目を表しているからね。

先生:この状態の月を水平に真横からみよう。そして手順4、月の形を月がどうなるか円に描くと以下のようになる。三日月だ。

B:上弦の月

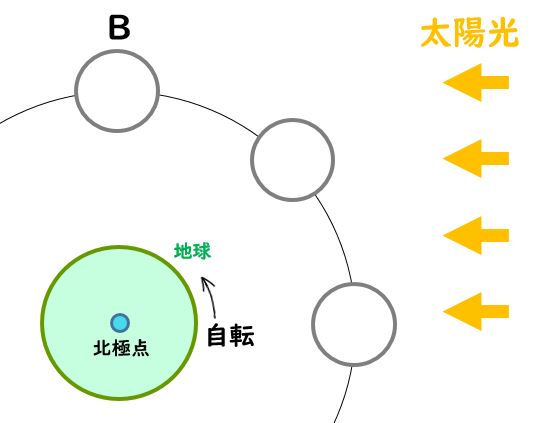

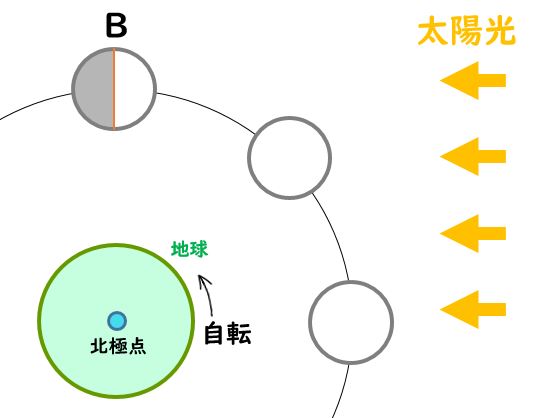

先生:次にBの位置の月の見え方を確認しよう。

先生:この位置では上弦の月になるよ。では聞くけど、半月である上弦の月は、左・右のうちどっちが明るいのだったかな?

生徒:右

先生:正解!「上弦の月は上右弦の月」だったね。では手順通りに見ていこう。ここからはみんなもノートやメモ紙に円を書いて、手順通りに作業してみてね。では手順1、影を黒く塗る。

・

・

・

先生:手順2、地球から見て手前と奥を分ける線を引く。

・

・

・

先生:手順3、手前のうちどこが明るく光っていてどこが影になって暗いかを判断する

・

・

・

先生:手順4、円の中で光っているところを囲って、見える月の形を描く

・

・

・

先生:できたかな?上の図のような半月になれば正解だよ。立体的な位置関係としては以下のようになるね。太陽光が右から照っているから逆の左側半分が暗くて見えないわけだ。ちょうど正面がその境目になるね。だから半月なんだ。

先生:ここでさっき少しだけ言ったものを復習しよう。「( )はシンデレラ、( )0:00に( )に( )」というものだけど、カッコの中に何が入るんだっけ?

生徒:上弦の月、深夜、西、沈んで消える

先生:おお、よく覚えていたね。素晴らしい!「上弦の月はシンデレラ、深夜0:00に西に沈んで消える」というものだった。本当にこうなるのか確かめてみよう。以下の図が上弦の月の見える方向を表すものだ。

先生:夕方暗くなるときに上弦の月は南中している位置だね。ところがその後地球が自転していくわけだ。そうして深夜になると上弦の月の位置は西方向だ。西の空にあるということは、地平線の下に沈みかかっているということだよ。深夜を過ぎれば更に地球が自転するから、その位置から上弦の月を向いても地面(地球自体)を見ることになって見えないんだ。すなわち地平線の下へ上弦の月が沈んで消えるということだ。このように理解しよう。日周運動をしているから、太陽が西の空に沈んでいくのと同じなんだ。

先生:さっき紹介した上弦の月の日周運動の図だ。実は通常夕方(午後6時くらい)に暗くなって南中している月が見えるようになるよ。日周運動しているから6時間後は90度時計回りに動いて西の空に沈みかかるんだ。ちなみに日周運動の場合、基準は「1時間で15度時計回りに回転する」というものだったね。だからそれぞれ6倍すると「6時間で90度時計回りに回転する」と言えるよ。

先生:さっき紹介した上弦の月の日周運動の図だ。実は通常夕方(午後6時くらい)に暗くなって南中している月が見えるようになるよ。日周運動しているから6時間後は90度時計回りに動いて西の空に沈みかかるんだ。ちなみに日周運動の場合、基準は「1時間で15度時計回りに回転する」というものだったね。だからそれぞれ6倍すると「6時間で90度時計回りに回転する」と言えるよ。

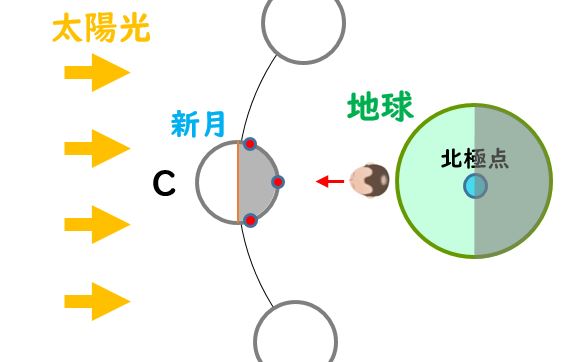

Cの位置の月の名前:??

先生:では次に進もう。次は以下の図のように、Cの位置だ。

先生:そうしたら今回は結論を君たち自身で出してもらおう。ということで問題、月がCの位置にある時の月の名前は何ですか。さぁ始め!

・

・

・

先生:では聞くよ。何になった。

生徒:満月

先生:素晴らしい、正解!以下の図のように、後ろから太陽光が月に向かって進んでいるね。

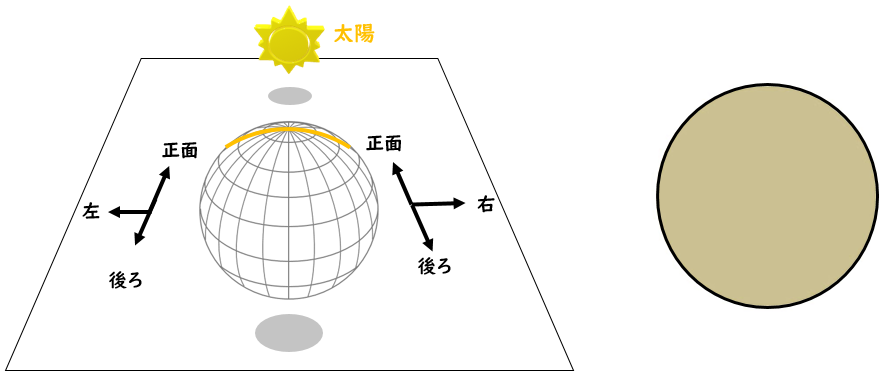

先生:そうすると地球から月を見た場合、左・正面・右の全てに光が当たっていることがわかる。立体的に見ると以下の通りだ。

先生:ということで満月になるね。

DとE:??

先生:ではDとEの位置だ。これについても君たちに判断してもらおう。問題は2問。Dの位置の月の見え方を描きなさい。Eの位置の月は何と呼ばれますか。さぁやってみて!

・

・

・

・

先生:では答えを発表するよ。まずDの位置の見え方は以下の図の通りだ。太陽が左後ろから照り付けているから、左と正面が明るく光っている状態になるよ。右側一部分だけ欠けている状態だ。ちなみに、覚えてなくていいけど、この月の名前を寝待月(ねまちづき)と言うよ。

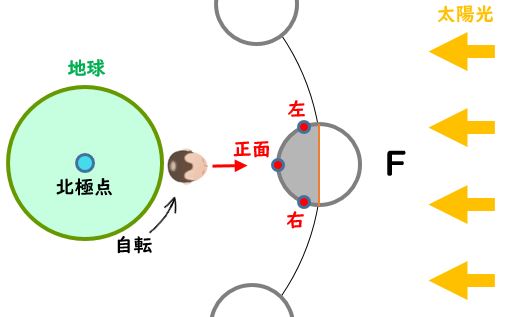

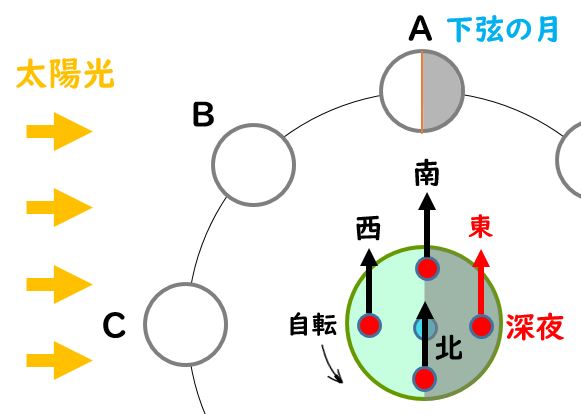

先生:Eの月の名前は下弦の月だね。左半分が光って見える半月のことだ。では本当にそのようになるのか確かめの解説を入れよう。まずDの位置。

先生:上の図のように左と正面が明るく光っている状態になるよ。立体的に見ると以下の通り。

先生:ではEの位置。

先生:地球の人からすると左側から太陽光が来ているね。だから左側半分が輝いて見える状態だ。ということで下弦の月だね。立体的に見ると以下の通り。うまく判断できたなかな?

Fの位置:?

先生:さて、形の判断が必要な場所は残すところFだけになったね。図は以下の通りだ。

先生:ということなんだけど、この位置の月の名前はズバリ何?

生徒:新月

先生:その通り。見えないから新月になるね。立体的に見ると以下の通り。左・正面・右全てが太陽の反対側にあるから、影の部分しか見ていないんだ。だから1日中観測しても見えないよ。

先生:これで月の満ち欠けについて内容を押さえたことになるよ。何か質問ある?

生徒:先生、月って時々昼の明るい時も見えますよね。それってなぜですか?

先生:あるねー、普段は暗くならないと見えないのにね。それはね、空気が澄んでいて空気中のちりや水滴が少ないとき、光の乱反射が起こらないからだよ。普段昼間はちりや水滴などが乱反射して、月の光がかき消されているんだ。でもそういうのがなくなると昼間でも見えるときがあるよ。わかったかな?

生徒:わかりました!

先生:ナイス!

練習問題

先生:そうしたら最初の方で目標として出しておいた問題をやろう。更に数問付け足して改良した問題プリントを配るからやってみて。ちなみに太陽光の位置を左右逆にしているから注意してね。では始め!

以下のプリントをダウンロードして解いてみましょう。解き終わったら答え合わせに戻ってきてくださいな。

月の満ち欠け 問題 sizeA4.pdf (1101 ダウンロード)月の満ち欠け 解答 sizeA4.pdf (709 ダウンロード)

(2)月が公転する方向はウ・エのどちらですか。

(3)月の満ち欠けの周期は約何か月ですか。

(4)夕方6時に見えた月は2時間後、何回りで何度回転した位置に見えますか。

(5)深夜西に沈む月はAからFのうちどれですか。また、その月が南中している時はどう見えますか。下にある図2より記号で選びなさい。

(6)Aの位置の月は南中している時にどう見えますか。下にある図2より記号で選びなさい。また、その月の名前は何ですか。

(7)満月は夕方どちらの方角に見えますか。

(8)下弦の月が東の空に見えた。その時の時間帯は明け方・正午・夕方・深夜のうちどれですか。

(9)1日中観測しても見えない月があります。それはAからFのうちどれですか。

(10)ある日のある時間に月を観察した。その後も数日おきに同じ時間に月を観察し続けると、位置は東・西のどちらへ移っていきますか。

・

・

・

練習問題の解答

先生:では答えを言うから確認してね。

解答

(1)ア

(2)ウ

(3)1か月(日数では約29.5日)

(4)時計回りで30度

(5)E、カ

(6)ク、下弦の月

(7)東

(8)深夜

(9)C

(10)東

解説(1)~(3)

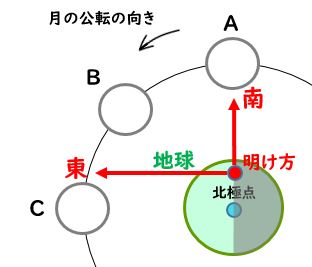

先生:では解説を入れていこう。わからなかったところや確認したい所だけ読んで、不要なところは飛ばしていいからね。(1)と(2)だけど、自転の向きと公転の向きは、北極点を見下ろした図の場合同じで反時計周りになるんだったね。だからそれぞれア、ウと答えが決まるね。そして(3)だけど、満ち欠けの周期はおよそ30日(より正確には29.5日)だから、月単位でいうと約1か月だ。

解説(4)

先生:(4)だけど、これは1日の中で何度動くかを聞いている問題だね。日周運動についてだから、基準である「1時間で15度動く」というのを利用しよう。2時間だと1時間の2倍になっているから、15度も2倍して30度動くとわかる。そして日周運動の場合は東の空から南に向かって動いて行き、最後に西へ沈むのだったね。その動きは、例えば以下の「上弦の月」の軌道の図のように時計回りだ。

解説(5)

解説(5)

先生:まず地球上で太陽の反対側にあるところが深夜であると判断しよう。そこから北極点方向が北で、北を向いて左手側にあるのが西だ。

先生:そうするとEであることがわかる。ちなみにFは深夜地球からみると南西方向にあるのでこれを選ばないようにしよう。宇宙空間では図のような大きさではなく、それぞれの天体は点のように小さいと考えるよ。

先生:そしてEを見た時に右から太陽光が来ていて右半分の明るい部分を見ている。だから図2からはカを選ぼう。

先生:そしてEを見た時に右から太陽光が来ていて右半分の明るい部分を見ている。だから図2からはカを選ぼう。

解説(6)

先生:Aの月は太陽光が左から来ていて左半分の明るい部分を見ることになる。だから図2からクを選ぼう。そして左弦の月=下弦の月となる。

解説(7)

先生:満月は太陽光の反対側にあるGだ(Cは新月で見えません)。そして夕方の地点は以下の通り。夕方からGの方向を見て、方角を東と判断しよう。

解説(8)

先生:下弦の月=左弦の月ということで、太陽光が左から照らしていて半月になる位置はAだ。解説(6)の図のとおり。そして時間帯4か所からAの月を見た時の方角が何かを確認しよう。それは以下の図の通り。そうすると、Aが東方向にある時間帯は深夜だとわかる(明け方は南に、正午は西に、夕方は北にAを見ることになるので答えではない)。

解説(9)

先生:1日中観察しても見えないのは新月だ。地球から見ると影の暗い部分だけを見ることになるCを選ぼう。

解説(10)

先生:月の公転の向きを考えよう。図のように反時計回りだったね。例えば明け方に観察することにすると、Aにあった月はBへ、その後Cの位置へ移動する。そうすると明け方の月は南(Aの月)にあったものが南東(Bの月)方向に、そして東(Cの月)方向に動く。ということで答えは東だ。

先生:さぁ、ここまでで月の満ち欠けの仕組みを理解して問題にも慣れてきたんじゃないかな。そうすると単純暗記しなくてはいけないものが減って、図や位置関係から判断で答えを出せるようになるから楽だよ。あと、質問があったら書き込みしてね。では授業おしまいです。気を付け、礼。ありがとうございました^^

金星の満ち欠けについて解説授業と問題プリントを用意してあります。金星について学習したい方は以下をご覧ください。【中3理科 天体】金星と満ち欠けが立体的・視覚的にわかる授業

ブログランキングに登録してあります。応援クリックをお願いします!↓

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

コメント

わかりやすいです✨

そう言ってもらえると嬉しいです。

コメントありがとうございました^^