こんにちは、育伸開発です。

今回の授業は中2理科の飽和水蒸気量と湿度についてです。そして…

- 飽和水蒸気量と湿度の関係がよくわからないので理解したい

- 空気中に入っている水蒸気の量を求められるようになりたい

- 練習問題を解いて湿度計算できるようにしたい

このような方に応える内容となっています。特に練習問題は3パターン用意し、全てに解説を付けました。

目次

学習上のポイント

今回学習する上でのポイントは以下の通りです。今はまだざっと読んでおく程度で構いません。

- 水滴は見えるが水蒸気は見えない

- 空気1㎥中に含まれる最大の水蒸気の量を飽和(ほうわ)水蒸気量という

- 湿度は飽和水蒸気量に対して実際に含まれている水蒸気の割合をパーセント(%)で表したもの

- 湿度は分数で割合をイメージ→計算後に100倍してパーセント(%)に変換する

- 水蒸気が冷やされて水滴になる境目の温度を露点(ろてん)といい、湿度は100%になる

- 露点の飽和水蒸気量が実際に入っている水蒸気の量である

では授業にまいりましょう。

割合の復習

先生:では授業を始めます。気を付け、礼。お願いします!

生徒:お願いします!

先生:今日は空気中に含まれる水蒸気の量を求めたり、湿度が何%なのか計算で出せるようにしていくよ。それにあたってまずは小学校5年生の割合内容について復習しておこう。では早速問題出すよ。

バスケットボールでシュートを10回したら3回ゴールに入りました。

1.シュート成功割合を分数で表しなさい

2.分数を割り算の式に直しなさい

3.割合を小数で表しなさい

4.成功割合は何%か答えなさい

先生:では聞いてみよう。1番、成功割合は分数で表すとどうなる?

生徒:3/10(10分の3)

先生:正解。10回中3回の成功なので3/10だ。では2番、その分数を式にすると何÷何?

生徒:3÷10

先生:いいね。分数を割り算の式にするときは「分子÷分母」になるんだった。では3番、3÷10の結果を小数で表して。

生徒:0.3

先生:その通り。では4番、それは何%?

生徒:30%

先生:いいね。小数で出ている割合は100倍するとパーセント(%)に単位変換できるのだたったね。

目標問題

先生:では具体的な内容に移ろう。今日の目標は以下の問題を解けるようにすることだよ。説明をしたあと、実際に後で一緒に解いていくからね。まずは問題を読んでおこう。今はまだ解けなくて普通だからね。

| 気温【℃】 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 飽和水蒸気量【g/㎥】 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 |

(2)温度を15℃まで上げたとき、空気1㎥あたりに含まれている水蒸気は何gになりますか。

(3)(2)の時の湿度はおよそ何%になりますか。整数で答えなさい。

(4)空気を冷やしていくと何℃で水滴が出来始めますか。

(5)(2)の時の湿度は何%ですか。

(6)空気を0℃に冷やした時の湿度は何%ですか。

(7)空気を0℃に冷やした時、空気1㎥あたりに含まれている水蒸気は何gですか。

(8)空気を0℃に冷やした時、空気1㎥あたりに生じる水滴は何gですか。

水滴と水蒸気の違い

先生:今紹介した問題を解けるようにするには、まず水滴と水蒸気の違いを知っておこう。水の状態変化で液体に当たるのが水(滴)なんだ。水滴と言ってもいいし、水と言ってもいいけど、今回の授業ではこれから水滴と統一して言っていくことにしよう。そうしたら質問するけど、水滴が蒸発して気体になったものって何?

生徒:水蒸気

先生:正解。今授業をやっている教室内の空気に水蒸気が含まれているけど、それって見える?

生徒:見えない

先生:その通り。つまり水滴は見えるけど、水蒸気は見えないんだ。水滴が水蒸気の状態になると空気の中に入り込んでしまうので見えなくなるよ。逆に言うと、水蒸気が冷やされると状態が水滴に変わって出てくることがある。そうすると目に見えるんだ。

先生:では軽く質問するけど、やかんに水を入れて火にかけると沸騰するね。あのときに出る白い湯気、あれは水滴か水蒸気どっち?

生徒:水滴

先生:そう、水滴なんだ。白っぽく見えているからね。そして湯気はそのうち見えなくなるね。それは水蒸気となって空気中に入り込んだからだよ。見えなくなったということは水蒸気に変化したということだ。

飽和水蒸気量と湿度

先生:次に飽和水蒸気量と湿度について説明しよう。まず飽和水蒸気量だけど、これは空気1㎥中に含まれる限界の水蒸気の量のことだ。温度が高くなると限界が大きくなり、温度が下がると限界が小さくなるよ。それをざっくりとまとめたのがさっきの問題で出ていた表だ。以下再掲するね。

| 気温【℃】 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 飽和水蒸気量【g/㎥】 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 |

先生:例えば0℃の空気が1㎥あったとしよう。この空気1㎥の中に何gまで水蒸気を入れられると書いてある?

生徒:5g

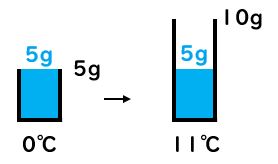

先生:そう、5g まで入れられるということだ。これをイメージ図にすると以下の通り。

先生:ではここに水蒸気を限界まで入れてみよう。そうすると何gまで水蒸気を入れられる?

生徒:5g

先生:その通り。もし5gより多く入れても限界を超えてしまうね。だから5gまでだ。そうすると以下の状態になる。青色が水蒸気を表しているよ。実際には見えないけどね。

先生:そこでこの空気の湿度が何%なのか考えよう。ズバリ、見た感じで何%?

生徒:100%

先生:その通りだ。「飽和している=満タン状態」という意味なのだけど、今いっぱいに満たされているね。この状態が湿度100%なんだ。もし半分入ってたら50%だよ。

先生:で、湿度というのは飽和水蒸気量に対して実際に含まれている水蒸気の割合をパーセント(%)で表したものだ。つまり5gまで水蒸気を入れられる所に5g入れて、割合を分数で表すと5/5(5分の5)=1だ。100倍するとパーセントになって答えは100%。今はまだ感覚的に満タンの時は100%だ、くらいの理解でいいよ。

先生:では次。今5gまで入るうち5gの水蒸気が入っている0℃の空気があるけど、これをこのまま温めて11℃まで温度をあげたとしよう。そうすると飽和水蒸気量(器の大きさ)が変わるね。

| 気温【℃】 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 飽和水蒸気量【g/㎥】 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 |

先生:11℃だと何gまで入れられる大きさになる?

生徒:10g

先生:その通り。表の数値を読み取ってくれたね。温度が高くなって器の大きさが大きくなったと考えればいいんだ。そうすると、イメージとしては以下の図の右の状態になる。

先生:空気の中に入っている水蒸気だけど、温度が上がったからといっていきなり増えたり、いきなりどこかに飛んで行って減るなんてことはないんだ。だから、10gまで入るうち5g水蒸気が入っている状態だよ。ちなみにこの割合を分数で表すと何分の何?

生徒:5/10(10分の5)

先生:その通りだね。では、湿度は何%だと思う?

生徒:50%

先生:素晴らしい!さっきの分数を式にして計算すると 5÷10=0.5となるね。それを100倍して50%だ。このように、温度が上がると中に入っている水蒸気の量は変わらないのに器が大きくなり、逆に湿度が小さくなるよ。

先生:では次に進もう。設定を変えて、今30℃の空気1㎥に水蒸気が10g入っているとしよう。表も確認しつつ湿度がおよそ何%になるか考えよう。

| 気温【℃】 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 飽和水蒸気量【g/㎥】 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 |

先生:そうすると、今何gまで入るうち何g水蒸気が入っている状態?

生徒:30gまで入るうち10g水蒸気が入っている

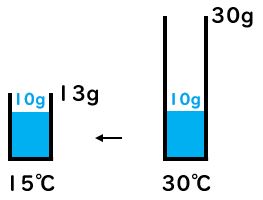

先生:その通り。イメージとしては以下の通りになるね。

先生:では湿度がおよそ何%になるか計算で出してみよう。今回は小数第1位を四捨五入して整数で出して。では計算はじめ!

・

・

・

先生:では聞くけど、およそ何%になった?

生徒:33%

先生:ナイス、正解!10/30=10÷30=0.333…となるね。100倍すると33.3…%となるんだ。割り切れないけど、整数で出すように指示があったから、この場合は小数第1位を四捨五入しよう。そうすると小数第1位の3は切り捨てられて、およそ33%となる。このように実際に入っている水蒸気量をその時の温度の飽和水蒸気量で割って100を掛ける、そうして湿度(%)を求めよう。

露点

先生:そうしたら次に露点について説明しよう。露点とは、水蒸気が冷やされて水滴になる境目の温度のことだ。そして、露点の飽和水蒸気量が実際に入っている水蒸気の量になるという特徴があるよ。では具体的に見ていこう。

先生:さっきやった通り、今30℃の空気1㎥に10gの水蒸気が含まれているとしよう。湿度は約33%だ。これを15℃まで冷やすと以下の左側の状態になる。ちなみに15℃の飽和水蒸気量は表から13gだ。

先生:この時、飽和している(=限界ギリギリの満タン状態になっている)と言える?

生徒:言えない

先生:そうだね。まだ3g余裕があるね。ちなみに湿度だけどさっきより高くなって、そうだねぇ、ざっと70%から80%くらいになったかな。たしかめてみよう。今、13gまで入るうち10g実際に水蒸気が入っているね。この状態の割合を分数で表すとどうなる?

生徒:13分の10(10/13)

先生:いいね、その通りだ。それを計算すると10÷13=0.769…となる。そして×100してパーセントに直すと76.9…%だ。整数にするとおよそ77%だね。そして話を戻すけど、ここまでの状態では中に入っている水蒸気の量が変わらないのも今まで通り。つまり、まだ水蒸気が水滴に変わることはない(=露点まで温度が下がっていない)よ。

| 気温【℃】 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 飽和水蒸気量【g/㎥】 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 |

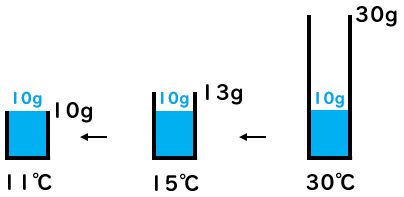

先生:更に温度を11℃まで下げよう。この時の飽和水蒸気量は10gとなっているね。中に入っている水蒸気量も10gだ。では質問するけど、このとき湿度は何%?

生徒:100%

先生:いいね、その通りだ。10gまで入れられるうち10g入っているから10/10=1だ。100%だね。そして今回はこの11℃という温度が露点(水滴ができ始める境目の温度)となるよ。なぜなら…

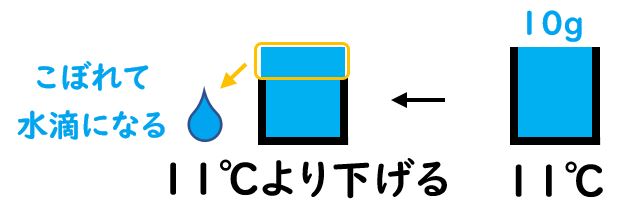

先生:上の図の一番左の状態にちょうどなったからだ。11℃だと器の大きさも同じ10gだから、まさに限界ギリギリの状態だね。この時湿度は100%だ。そしてここから少しでも温度が下がると以下の図のように…

先生:器が10gまで入る大きさより小さくなって、水蒸気が中に入ったままでいられなくなりこぼれるね。水蒸気がこぼれて水滴となって出てくるんだ。この境目である11℃が今回の露点だよ。

先生:実際に冬の寒い日に暖房で部屋の中が暖かいと、窓の内側に水滴がついているよね。これがまさに水蒸気が冷やされて水滴になって出てきたものなんだ。窓の近くの室内の空気って、外が寒いと冷やされるからね。

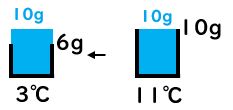

先生:そうしたら更に3℃まで冷やそう。3℃の空気の飽和水蒸気量(器の大きさ)は6gだ。器の大きさが小さくなるから、とりあえず以下の左の状態になる。

先生:ではここで問題を3問出すよ。

1.3℃の空気中に入っている水蒸気は何gか。

2.このとき湿度は何%か。

3.このとき何gの水滴が出てきたか。

先生:少し時間をあげるから考えてみて。暗算で出来ない計算があったら手元のノートでひっ算計算やってみよう。でははじめ!

・

・

・

先生:では聞いてみよう。1番、空気中に入っている水蒸気は何g?

生徒:6g

先生:その通り。器の大きさが6gだから、水蒸気も6gまで中に入っていられるね。では2番、湿度は何%?

生徒:100%

先生:その通り。6gまで入るところに6g入っているということは、割合は6/6=1だ。100倍して100%。

先生:では3番、何gの水滴が出てきた?

生徒:4g

先生:ナイス、正解!空気中に入っていた10gの水蒸気のうち、そのまま水蒸気でいられるのは器の大きさ分の6gだね。

先生:ということは上の図のように、差を10g-6g=4gと求めて、それがこぼれ出た水滴の量だとわかる。で、ここで覚えておいてもらいたいことが1つあるんだ。それは露点の飽和水蒸気量が実際に入っている水蒸気の量であるという特徴だ。以下具体的に見ていこう。

先生:例として30℃の空気があるとする。そして、その空気を冷やしていったら11℃で露点となり、それより温度が下がると水滴が生じたとしよう。この場合、30℃の空気の中には水蒸気が何g含まれていたと言えるかな?ちなみに11℃の空気の飽和水蒸気量は10gだ。少し時間をあげよう。

・

・

・

先生:では聞くよ。何g?

生徒:10g

先生:正解!これは以下の図をイメージして考えると出るね。

先生:30℃の空気の所を見てもわからないし、15℃の所を見てもわからないね。でも11℃の空気の器の大きさ(飽和水蒸気量)は10gで露点だとわかっている。そして露点の特徴は、器の大きさと中に入っている水蒸気の量が同じになっているというものだ。だから露点の温度の器の大きさ(飽和水蒸気量)10gがそのまま30℃の時に入っていた水蒸気量だと判断出来るよ。ということで、露点の飽和水蒸気量が実際に入っている水蒸気の量であるという特徴を押さえておいてね。

先生:ここまでで飽和水蒸気量や湿度を出すやり方を一通り扱ったよ。あとは問題演習を積んで慣れていこう。問題は全部で3パターン用意したから、以下順にやっていこう。

問題演習1

先生:では目標問題と全く同じ問題1のプリントを配るよ。(1)から(8)まで解いていこう。解き終わったら答え合わせと解説をするから戻ってきてね。では始め!

先生:以下画面を見ながら勉強する人のためにプリントの問題を載せておくので使ってね。

| 気温【℃】 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 飽和水蒸気量【g/㎥】 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 |

(2)温度を15℃まで上げたとき、空気1㎥あたりに含まれている水蒸気は何gになりますか。

(3)(2)の時の湿度はおよそ何%になりますか。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(4)空気を冷やしていくと何℃で水滴が出来始めますか。

(5)(2)の時の湿度は何%ですか。

(6)空気を0℃に冷やした時の湿度は何%ですか。

(7)空気を0℃に冷やした時、空気1㎥あたりに含まれている水蒸気は何gですか。

(8)空気を0℃に冷やした時、空気1㎥あたりに生じる水滴は何gですか。

問題演習1の解答

先生:では答えを言うよ。以下確認して下さい。

(1)60%

(2)6g

(3)およそ46%

(4)3℃

(5)100%

(6)100%

(7)5g

(8)1g

問題演習1の解説

先生:以下解説をしていこう。必要な部分だけ確認してね。

解説(1)

11℃の空気だと10gまで水蒸気を入れられるけど、そのうち6g入っているので分数で表すと6/10となる。6÷10=0.6なので、100倍して湿度は60%だ。

解説(2)

温度を上げても中に入っている水蒸気の量は変わらず6gのままだ。

解説(3)

15℃の空気は13gまで水蒸気を入れることが出来る。そのうち6g入っているので分数で表すと6/13となる。6÷13=0.461…だ。100倍して46.1…%なので、小数第1位を四捨五入しておよそ46%。

解説(4)

中に水蒸気が6g入っているので、飽和水蒸気量が6g/㎥となっている温度を表から探そう。6g/㎥となっているのは3℃だ。これでギリギリ満タン状態の露点だから、ここから少しでも温度が下がると水滴が出来るね。

解説(5)

ギリギリ満タン状態の露点の時の湿度は100%だ。6gまで入るところに水蒸気が6g入っているから6/6=1だね。100倍して100%と答えを出してもいいよ。

解説(6)

露点以下の温度に下げると器が小さくなっていくけど、温度を下げてもこぼれ、更に温度を下げてもこぼれる。ずっと器の大きさと中に入っている水蒸気の量は同じだ。つまり湿度100%。

解説(7)

0℃の空気の飽和水蒸気量は5gとなっている。だから中に入っている水蒸気量も5gだ。

解説(8)

もともと6g水蒸気が入っていたけど、温度が0℃に下がって器の大きさが5gになった状態だ。以下イメージ図で左側の状態だ。

6gの水蒸気のうち5gまでが水蒸気のままでいられるから、差の1gがこぼれて生じた水滴となる。

問題演習2

先生:では問題演習第2弾のプリントを配るよ。8問あるから解いていこう。解き終わったら答え合わせと解説をするから戻ってきてね。では始め!

先生:以下プリントと同じ問題を載せておこう。使ってね。

| 気温【℃】 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| 飽和水蒸気量【g/㎥】 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 30 |

(1)水滴が付き始める温度を何といいますか。

(2)気温25℃の空気1㎥は水蒸気を何gまで含むことが出来ますか。

(3)気温15℃に冷やした時に含まれている水蒸気は空気1㎥あたり何gですか。

(4)気温25℃の空気1㎥に含まれていた水蒸気は何gですか。

(5)気温25℃の時の部屋の湿度は何%ですか。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(6)気温をを3℃まで冷やすと含まれている水蒸気は空気1㎥あたり何gになりますか。

(7)気温をを3℃まで冷やすと空気1㎥あたり何gの水滴が出て来ますか。

(8)気温をを3℃まで冷やすと湿度は何%になりますか。

問題演習2の解答

先生:では答えを言うから確認してね。

(1)露点

(2)23g

(3)13g

(4)13g

(5)57%

(6)6g

(7)7g

(8)100%

問題演習2の解説

先生:以下解説だ。必要な部分だけ確認してね。

解説(1)

空気を冷やして水滴が付き始める温度ということは、水蒸気が冷やされて水滴となって出てくるということだ。その境目の温度を露点と言うのだったね。

解説(2)

表から25℃の空気の飽和水蒸気量を読み取ろう。23gとなっている。

解説(3)

15℃で水滴が付き始めたということで、15℃が露点だとわかる。露点の時は器の大きさも中に入っている水蒸気量も同じでギリギリ満タン状態だ。だから中に入っている水蒸気の量は15℃の飽和水蒸気量と同じ13gだ。

解説(4)

露点の温度の飽和水蒸気量=実際に入っている水蒸気の量だったね。15℃が露点でその温度の飽和水蒸気量は13gだ。ということは中に入っている水蒸気の量も13gだ。

解説(5)

ここまでの問題を解くと、23gまで入るうち13gの水蒸気が入っていることがわかっている。割合は13/23(23分の13)だ。13÷23=0.565…なので、100倍して56.5…%、小数第1位を四捨五入して整数にするので57%となる。

解説(6)

3℃まで冷やすと器の大きさが6gになる。それ以上あった水蒸気は水滴となって出ていくので、器の大きさである6gが中に含まれている水蒸気の量となる。

解説(7)

3℃の器の大きさが6gだ。そこに最初からある水蒸気が13g全部入りきることが出来ない。つまり差である7gが水滴となって出ていく。

解説(8)

露点より低い温度なので、器の大きさと中に入っている水蒸気の量が同じで満タン状態だ。その場合は湿度100%だ。

問題演習3

先生:最後に問題演習第3弾やるよ。これくらい解けば大分身についたと言えるね。今回の飽和水蒸気量は小数第1位まで記したもので問題にしているからね。では始め!

先生:以下プリントと同じ問題を載せておこう。

(2)この空気の露点は何℃ですか。

(3)この空気を冷やしていったときに水滴ができ始める温度は何℃ですか。

(4)この空気を10℃に冷やすと湿度は何%になりますか。

(5)10℃に冷やした時空気1㎥あたり何gの水滴ができますか。

(6)別の日に18℃の部屋で空気を冷やしたら10℃で水滴ができ始めました。18℃の時の湿度は約何%ですか。整数で答えなさい。

問題演習3の解答

先生:以下答えを確認してね。

(1)12.1g

(2)14℃

(3)14℃

(4)100%

(5)2.7g

(6)約61%

問題演習3の解説

先生:解説を入れるので、必要な部分だけ確認してね。

解説(1)

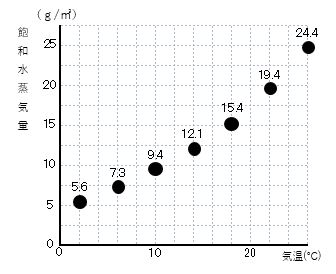

26℃の空気の器の大きさ(飽和水蒸気量)は24.4gだ。湿度が49.6%とあるのでそれを小数の割合になおして0.496としておこう。24.4gまで入るうち49.6%の水蒸気量は、24.4×0.496=12.10…gとなる。小数第2位を四捨五入して12.1gだ。

解説(2)

水蒸気が12.1g入っているので、飽和水蒸気量が12.1gとなっている温度をグラフから探そう。14℃だ。

解説(3)

露点の温度と水滴が出来始める温度は同じだね。水蒸気が12.1g入っているので、飽和水蒸気量が12.1gとなっている温度をグラフから探そう。(2)と同じ14℃だ。

解説(4)

10℃は今回の問題で露点より低い温度だね。その場合は湿度は100%だ。

解説(5)

12.1gの水蒸気があったけど、10℃になって器の大きさが9.4gになったと考えよう。12.1gと9.4gの差である2.7gが水滴となって出てくる。

解説(6)

10℃で水滴が出来始めたので、それが露点だ。露点10℃の飽和水蒸気量が9.4gだから、18℃の空気の中に入っている水蒸気量も9.4gだとわかる。18℃の空気の器の大きさはグラフから15.4gと読み取れるね。つまり15.4gまで入れられるうち9.4g水蒸気が入っているということだ。9.4/15.4=9.4÷15.4=0.610…だ。100倍して61.0…%となるので、小数第1位を四捨五入して整数にしよう。約61%だ。

先生:出来具合はどうだったかな?わからないところはコメント欄を使って質問してね。では授業をおしまいにします。気を付け、礼、ありがとうございました^^